【好書推薦】自私的基因,基因的世界裡沒有禮儀廉恥、仁義道德,剩下的只有本能,書摘與心得分享 | The Selfish Gene

前言

在2023年接觸到身心靈課程HSG後,才真正認識到自己的一些情緒反應與內心的防衛機制有多麼強大,固執如我,總是想找到證據來撫平內心的不安,最後才發現那也是小我的詭計,於是對自己的諸多想法、信念、情緒又跟好奇了,在Elea老師的推薦下看到了這本書,開始讀之後,才發現書中說明的,跟課堂上的內容、生活中的事件很有共鳴,才明白,原來這一切的源頭有一部分來自基因….

以下心得與論點包含我個人的經歷與體驗,不是絕對,也沒有對錯,只是單純的分享。

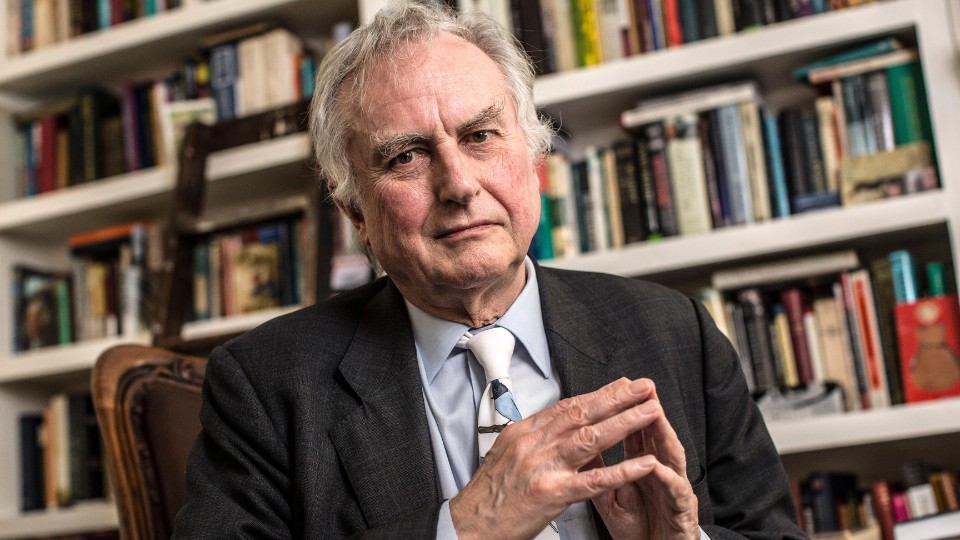

作者介紹

理查德·道金斯( Richard Dawkins ),英國著名演化生物學家、動物行為學家和科普作家,英國皇家科學院院士,牛津大學教授,是當今仍在世的最著名、最直言不諱的無神論者和演化論擁護者之一,有“達爾文的羅威納犬”(Darwin’s Rottweiler)的稱號,道金斯原為牛津大學科普教授,現任英國人文主義協會副主席,並擔任英國皇家學會會士、英國皇家文學會會士同英國世俗公會榮譽會員。

小我是什麼?

在身心靈領域,小我的意思通常指的是一個人內心中較為自我中心、物質導向、或受限於個人慾望與恐懼的部分,在許多心靈成長和心理治療的理論中,小我被視為阻礙個人發展與深層滿足的因素,小我常出現的表現為過度的自我批評、恐懼、自我懷疑或對物質享樂的追求。

在心理學中,小我通常被稱為 Ego,Ego 在心理學裡是個重要概念,特別是在佛洛伊德的精神分析理論中,它代表著心理結構中負責協調內在衝動(本我,id)和外在社會現實之間的部分,Ego 負責處理現實問題,並在個人的本能慾望和社會規範之間尋求平衡。

在生物學裡,小我並不像在心理學中定義的那麼常見或明確,生物學主要集中於生物體的物理和生物功能,是一種生存本能、生物的天性,負責某些個體機制和行為,像是呼吸、體溫調節、預測危險等等。

但我認為,小我的一部分有包含我們的基因,所有行為、想法、任何的起心動念,可能來自信念、過去的經驗、對未來的預期等,但也會觸動自己的生存本能,所以會引起許多身心不一致的反應,像是想減肥,但又難以抵擋食物的誘惑,知道運動有益健康,但就是很懶散,道理都知道,但實際上卻做不到,矛盾的內心戲每天都要上演好幾次。

基因極度自私

人類以及所有的動物,都是由自己的基因所製造的機器,這些基因在高度競爭的世界中存活了數百萬年,為了活下去,基因必須要不擇手段,存活越久的基因就是極端的自私為基礎,喜歡特殊性、有條件的這些想法有些是來自基因。

基因自私也會利他

基因會要我們的做出利他的行為,是因為這件事對自己的生存也有好處,像是同事請你幫忙工作上的事,你可能會答應,因為心裡想著未來同事也會幫助我,這樣對於生存更有幫助,所以會說人類是經濟的動物,或者說只要是生物都是經濟的動物,為了生存,我們絕對不會做出對自己不利的決定。

在號稱民主社會的群體中,常會用少數服從多數的方式決定事情,這樣也是犧牲群體中的一部分,來讓大多數人獲益,這種犧牲小我完成大我的理念聽起來看似合理,但其實也是自私的行為。

複製的錯誤會累積

基因缺陷是有遺傳性的,那麼這些缺陷有可能會被傳給下一代,隱性基因上的缺陷可能在許多代人中沒有顯現,直到兩個攜帶隱性缺陷的人生育後代時,這些缺陷才有可能在後代中顯現,讓我聯想到當今的書籍、二次創作、資訊搜集及分享,可能一樣會有誤會累積。

以書籍來說,看過翻譯的書後,再去看原文的內容,會發現很多詞彙的感受方式跟譯者不同,自己會有別種想法,甚至會覺得翻得詞不達意,更別說當今的二次創作,無論是部落格、Youtube、IG等,都會搜集題材加上自己的看法或實踐體驗再加以轉述。

並不是他們說的不好,但只要加入個人的主觀建議,就又離原本的意思更遠了一些,就像佛經透過不斷的抄寫、傳承的過程很像,後世已經出現上千種版本,現在的許多資訊都是經過”加工”或“篩選”的,要理解原意的話,可能要透過實踐並且親身感受,才會明白哪些是個人看法,而哪些是真理。

不朽的螺旋圈

DNA存在於細胞的核中,並在生物體的生長、發育和繁殖過程中發揮著重要作用,它通過複製自己來傳遞遺傳信息,並指導蛋白質的合成,這些蛋白質是細胞運作的基本成分,基因決定了生物體的特徵,如身高、眼睛顏色等,甚至會影響後續的行為,也就是說我們擁有什麼樣的基因,就會有相對應的能力,經過長時間的演化讓DNA改變,我們的能力也會增加或減少。

我在這部影片裡看到,人體某些用不太到的器官,會因為演化而越來越沒作用。

甚至有些症狀或疾病會隔代遺傳,其實是說在某一代那個疾病基因的指令被忽略,但在下一代的身上這個疾病指令蓋過了另一邊的指令,就表現出來了,像是色盲或血友病,所以我們身上有許多的基因,但不是每種特徵都會顯現。

基因如何求生存

世界上有許多生物為了生存,學會了擬態,像是章魚、變色龍、竹節、螳螂,為了融入大自然、躲避掠食者或者覓食,變化成”環境”的模樣,現今的人類也會為了生存,積極地融入”社會”,包括了社交、職業發展、文化認同等多方面的需求,扮演著自己的”角色”,以為這樣就能增加生存機率。

基因機器

人類的大腦

我們的小我有很大一部分是來自對生存的渴望,任何會威脅到生命的都會想競爭,生物面對危險或壓力的時候,本能反應通常是「戰鬥或逃跑」,這是一種生存機制,好幫助生物應對任何威脅。

我們的身體其實很神奇,平時一些不起眼的動作,像是走路、打字、呼吸,其實背後運作方式超複雜,想想看,電流在身體裡傳遞,神經讓肌肉動起來,肌肉還得控制力道和動作,這一切幾乎是瞬間發生,仔細想想其實挺了不起的,而這些也是小我的一部分。

大腦為了節省能量,會讓我們形成特定的行為模式,這種模式就像是自動駕駛,讓我們能在不用太多思考的情況下完成日常的活動,這種自動導航模式雖然幫助大腦節能,但也有缺點,有時候,它可能讓我們變得像機器一樣,只是憑習慣行事,而不是真正思考和感受,這可能會讓我們忽略新的想法和機會,可能導致生活變得單調。

反過來說,過度思考也會讓大腦超載,變成精神內耗,這部影片有分享如何減少過多的擔心,有興趣的可以看看。

搏命的賭注

在這個複雜的世界上,預測是個機會問題,以求生為主的基因機器,每一次預測都是一種賭注而基因的工作就是是先把這些程式建在腦中,以後這個腦所做的每一個決定,基因都要為此付出代價,每次行動都是生命的賭注。

像動物都需要去水源喝水,但你跑到水源旁,就有被掠食者吃掉的危險,如果因為這樣而不去水源喝水,最後一定會渴死,所以無論如何都有危險,但為了生存我們都比須做出選擇,看哪個決定對基因的存活機會最大。

這邊的理論也提醒了,所有的決定沒有所謂最好、最正確的方式,都取決於各種因素考量,只有最適合的方法,也說明了後悔其實是無意義的,因為事件發生的當下,我們可能面對著兩種威脅生命的選擇,早就做出對生存來說最佳的選擇,否則可能連當時的難關都過不去,更別說能活到現在了。

我們可以把賭注的隱喻延伸的更遠一點,一個賭徒必須考慮三個因素,賭本、機率及獎金,如果獎金很大,賭客就會願意冒險下大賭注,孤注一職就會有機會得到大筆獎金,但他輸贏的機會其實跟下小賭注一樣。

這邊看了非常有感觸,無論是現在的線上遊戲、手機遊戲、股票、樂透、運動彩券、發票等,都跟機率、獎勵離不開關係,不過就是用報酬來勾起你對生存的渴望,讓你想賭一把,連接上了基因的求生本能,所以人才很難抗拒這樣的誘惑。

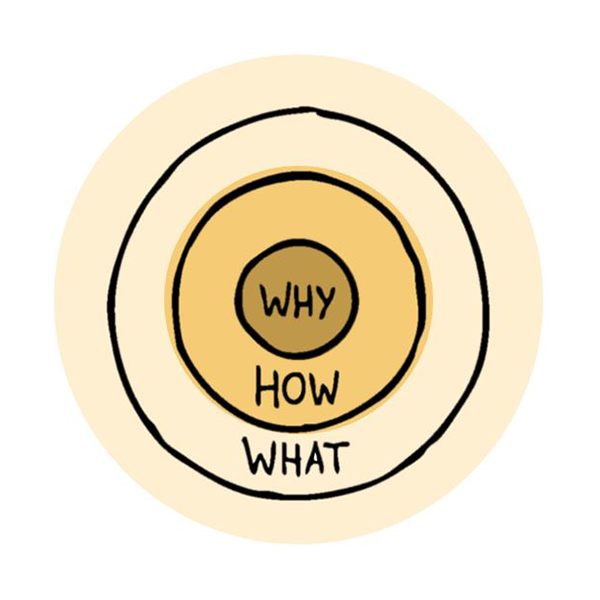

一對基因衍伸出一個行為

以人類的溝通來舉例,人類的溝通與表達很複雜,溝通的目的千百種,想交流資訊與想法、建立關係與社交、表達情感與需求、解決問題與達成目標等等,不過核心都是表達與說服,希望自己的觀點能被認同,好爭取到某些資源或好處,這在行銷與銷售的領域很常見,如果跟生存扯上關係,溝通就變成增加自己存活率而衍生的行為。

如果每種行為背後都是特定基因在操作,那也難怪我們在改變行為、嘗試新事物會有抗拒感,因為可能跟我們的熟悉的事物相違背,想要突破就會被拉回到原先習慣的模式,小我會用恐懼勸退你。

生存策略

勞倫茲論鬥性

勞倫茲在論鬥性一書中極力主張動物格鬥的自制和紳士的天性,對勞倫茲而言,動物格鬥最直得注意的是根據規則進行的正式競賽,以威脅和虛張聲勢取代拼死拼活,當勝利者看到投降的姿勢後,會隨即避免致命性毆打或啃咬的舉動。

像獅子在爭奪領土或配偶的過程中,雄性獅子會展示它們的鬃毛,發出咆哮聲,以此來威懾對手,當一方顯示出投降或服從的姿態(例如低頭、露出腹部)時,通常勝利者會停止攻擊,以避免不必要的傷害。

在人類社會也有這種現象,為了不再自相殘殺,造成種族滅絕,生死搏鬥演變成了各式競技,人類把它轉換成各種競賽,體育競賽 ( 籃球、棒球、馬拉松 )、電玩競技 ( 各種遊戲排名 、等級 )、智力競賽 ( 圍棋、象棋、辯論、數學 )、創作競賽 ( 歌唱、舞蹈、音樂、美術 )、其他 ( 賽車、大胃王、模特兒 )等。

儘管名稱修飾得再好,背後隱藏著競爭的本質,不過比起生死搏鬥,這樣的方式可以讓人抒發對競爭的渴望,激發出潛能,也不能說完全是壞事。

個體利益與群體利益

群體利益跟自身利益不相符的時候,就會產生分裂,除非做到這件事對我有利、也對群體有利,類似夥伴關係、互助共生,不然都會陷入競爭的循環當中,這段落直接聯想到的就是職場了,大家是同事,同時也是競爭者,雖然有時候會團隊合作,但遇到存亡時刻都是自保優先,也有很多抹黑、造謠、指責出現,貌似這樣就能保住自己的地位。

虛張聲勢跟說謊,讓我想到世間的很多事,像寫這篇內容的當下要選舉了,每位參選人都會發表政見,但說實話,最後又有多少能做到呢?如果說過的事沒做到,這樣算是說謊嗎?

在學生時期、職場上無論是分組報告、面試等場合都會需要自我介紹,有些人儘管有著80分的實力,會因為害羞、沒自信、不會表達,結果卻表現的只有60分,有些人有著60分的實力,憑著願景與理想,述說著許多道理、表達許多看法與想法,可是在面對事情時卻退縮了,很神奇的是,把話說得越多、越滿的人,通常可以掌握越多的資源,反過來說,或許承諾也是肯定自己的一種方式,會產生更多能量,讓自己原本的能力再提升。

演化穩定策略 ESS

演化穩定策略(Evolutionarily Stable Strategy,簡稱ESS)是一種在演化遊戲理論中使用的概念,用來描述在特定環境條件下,一個策略(或一組行為)能夠抵抗由突變引入的替代策略的侵入,換句話說,如果一個策略是演化穩定的,那麼即使個體間有小部分採用了不同的策略,這個策略仍能在自然選擇下被保留下來。

用一個簡單的生活中例子來解釋演化穩定策略,在交通的合作與自私行為,想像在一條繁忙的雙向道路上,所有車輛都需要在一個狹窄的橋樑上相互交錯通過,在這個狀況下,有兩種策略。

合作策略:駕駛者遵守交通規則,輪流通過橋樑,確保交通流暢,這種策略下,每個人都稍微等待,但整體上效率較高,風險較低。

自私策略:駕駛者忽略交通規則,嘗試搶在其他人前面通過橋樑,如果只有少數人採用這種策略,他們可能會獲得快速通過的優勢,但如果大家都這麼做,將導致交通堵塞甚至事故。

在這個例子中,「合作策略」可以被視為一種演化穩定策略,當大部分駕駛者都選擇合作時,系統運作得最好,每個人都能相對順暢地通過橋樑,偶爾有人嘗試採取自私策略可能會短期內獲得一些利益,但如果這種行為變得普遍,將會對所有人(包括最初的「自私者」)造成更大的延遲和風險,因此,雖然偶爾會有人試圖打破這一規則,但「合作策略」因其長期效益而成為一種穩定狀態,任何偏離這種策略的行為最終都會因為其帶來的負面後果而不被選擇。

基因的自私算盤

基因如何辨認同類

當我看到其他人的行為,有所感觸的時候,包括情緒共鳴 ( 情緒被勾到 )、鏡像神經元的作用 ,除了可能是類似的價值觀、信念外,也代表自己有類似的基因在運作,才會對這樣的行為產生共感,但同件事對每個人的感受不同,有些人甚至沒感覺,後面就會產生我認同他的想法,或者完全相反,我不認同這個行為,甚至開始討厭這個人。

在一個公共場合中,一位父母對其小孩的溫柔教導,可能會讓一些觀察者感到溫馨和正面的情感反應,這可能是因為他們內在價值觀認為這是良好的親子互動,或者他們在自己的成長過程中經歷過類似的正面互動,不過對於那些可能在成長過程中經歷嚴厲教育方式的人來說,觀察到相同的場景可能會引起不同的情緒反應,甚至是冷漠、否認,這反映了他們不同的個人經歷和價值觀。

父母願意為孩子奉獻的原因,有一部分也來自基因的影響,對家人比對朋友好,是因為我們擁有共同的基因較多,幫助同類的生存也等於幫自己的基因生存,所衍生後續的 “我都是為你好” 的行為可能也來自生存本能,其實我是對自己好。

父母的思維會更像我過去吃過什麼虧,我很怕孩子也遇到,於是幫小孩安排各種事物,防止他走上同一條路,如果從基因的觀點來說,就是威脅到生存,必須加以阻止,但這就是恐懼與控制的開始。

基因的救人買賣、你該捨身救誰?

一個不顧自己生命安全,拯救五個表親的基因,基因數量不會因此增加,但如果他救的是五個親兄弟或十個一等表親,生存下來的基因數量就會增加,所以一個願意犧牲自己的利他基因會產生的原因,條件是他可以拯救更多的親人,人數必須超過兩人。

這讓我聯想到家族角色的隱形人、代罪羔羊、烈士,只要跟我有雷同的基因可以活下去,為了大局著想,我可以犧牲或離開,甚至覺得這樣比較好。

問題收養

不論收養的行為看起來多感人,多數情況下,收養或許該視為本能規則的失誤,因為負責收養、照顧孤兒的行為,對自身基因毫無好處,飯而浪費了應該用以照顧自己親屬的時間跟精力。

這個段落讓我聯想到有許多被領養的人,從小因為父母無法扶養、棄養、自願讓人認養等狀況,會不會也是父母讓自身壓力減輕的做法,將養育的責任交給別人,但也有可能是當時真的無力負擔。

不能不自私

如果從基因的觀點,雙胞胎雖然擁有100%一樣的基因,但自己可能不會為對方赴死,因為我們還是會覺得自己比對方更重要,自己才是完全的個體,所以對我自己而言,我比他更有價值,我是我所有自私基因唯一能確定的個體。

男性的不安

很多物種都是母親比父親更有把握孩子是自己的,因為母親會直接產下蛋或胎生孩子,這樣可以確定孩子有一半的基因來自母親,但父親就不見得這麼有把握,如果在一個普遍婚姻不忠真的社會裡,舅舅對外甥的利他關係有時候會超過父親,因為自己的姐妹跟自己來自同個血緣,生下的孩子也確定擁有相同的基因,但是孩子的父親呢? 在沒有DNA可以作為身份驗證的時代,父親要如何知道這個孩子是我的?這個觀點很有趣,但也不是完全沒道理。

父母的無怨無悔

父母照顧子女,遠比子女照顧父母的多,因為父母更有經驗、生存能力更強,孩子永遠比父母年輕,基本上孩子在未來存活的時間會比父母久,如果孩子有對父母的利他基因,只會對自己不利,這等於要求孩子為比自己更快老死的個體做出利他的犧牲。

孝順真的是好事嗎?尤其在華人的社會裡強調百善孝為先,父母年長後會需要孩子扶養,就跟這個說法很衝突,父母這樣做是不是變相的把孩子的資源拿去,造成孩子生存的不利,父母則會產生罪惡感,孩子要面對更大的生存壓力。

我覺得脫離這種競爭的解法是感激與負責任、孝順不代表不應該違背父母、家裡的長輩以及先人的心意,而是我尊重你的意見,但我能做出自己的選擇,然後為這個選擇負責任,對父母最大的感激是把自己照顧好。

動物早懂得家庭計劃

領土就是生育執照

這種行為常見於許多動物界中,特別是一些社會性動物,雄性動物為了維持領土及自身的優勢地位,會進行領域性鬥爭,雌性在領導者被打敗後,會依附新的領導者,領導者會擁有更多的資源及更好的繁殖機會。

有這種特性的動物包括獅子、黑猩猩、狼、大象、麝香豬等,這些動物常會形成群體,而領導者通常是群體中最強壯、最具威脅性或最有權勢的個體,牠們透過鬥爭、示威及展示自己的力量來確立自己的領導地位,並擁有整個群體的繁殖權利。

這樣的行為模式在動物界中是為了確保群體的生存及繁衍,讓最適應環境的個體能夠延續後代,也就是讓最強的基因活下去,進而維持整個族群的生存,人類又何嘗不是呢,不然為什麼上一代會説,人就是要有車、有房才能結婚,這也跟生存與繁衍息息相關。

能養多少,再生多少

這段讓我聯想到一些動物,確實很符合這些行為模式

帝王企鵝:在極地生活的帝企鵝為了孵化蛋和照顧幼鳥,會忍受長時間的飢餓,雄性帝企鵝會承擔孵蛋的責任,在整個孵化期間,牠們幾乎不進食,而雌性則前往海洋覓食。

熊貓:母熊貓在繁殖後,通常只能擇一照顧其中一隻幼仔,而忽略另一隻,由於大熊貓的繁殖能力較低,牠們通常會集中精力照顧其中一隻幼仔,這可能導致另一隻幼仔的死亡,這也是為什麼熊貓瀕臨滅絕的原因之一。

人類:人類也有許多情況符合這種情境,許多父母願意犧牲自己的需求,放棄自己的個人興趣和樂趣,包括時間、精力和金錢,專注於子女的需要,以確保孩子獲得最好的生活、教育、成長環境和機會,生養子女都需要大量的精力與資源,不管哪些物種最後都會評估自身能不能負荷。

兩代的戰爭

黃口小兒忙爭食

很多幼鳥都是由父母在鳥巢中餵食,餵食的時候幼鳥們會在鳥巢中張嘴大叫,母鳥就會將蟲或其他食物丟給小鳥,有時候會出現一隻體型弱小的小不點,小不點無法像其他幼鳥那樣有力的爭食物,反而需要母鳥特別照顧。

從生存的觀點來看,小不點得到資源的益處,還不到對其他幼體的一半時,這隻小不點應該選擇優雅地死去,雖然聽起來很殘忍,但以基因的角度來說,小不點可能會把自己跟兄弟姐妹作比較,當發覺自己太弱小後,會想要犧牲自己。

這跟現實生活中許多例子很像,在某方面我們覺得不如人,就會有我還是成全別人好了,做出犧牲與奉獻的行為,甚至開始自憐,委屈與受害。

至死地而後生

書中用布穀鳥當舉例,年幼的小布穀鳥會用叫聲吸引掠食者,讓掠食者來吃掉自己的兄弟姐妹,讓自己的存活率增加,同時告訴母鳥,如果要我閉嘴就給我更多食物,這個觀點蠻有趣的,但實際上真的引來掠食者的同時,小布穀鳥自己的生命也會受到威脅。

這讓我想到小孩子在看到自己喜歡的東西,也會吵著要爸媽買給他,如果是跟兄弟姐妹搶東西,這個反應更是明顯,假如爸媽不肯,就會開始大間、痛哭、打滾,為的就是吸引更多的注意,背後的用意搞不好也有吸引父母之外的人的注意,彷彿告訴聽到的人說,看,我的爸媽居然這樣對我,近而讓父母產生壓力,好滿足自己的需要。

手足相殘

兄弟姐妹之間的競爭或許也會像布穀鳥一樣,先孵化的年幼布穀鳥,在巢穴裡就把其他未孵化的蛋丟出巢外,為的是讓父母的精力都集中在自己身上,這樣一來就可以獲得更多的資源,在鯊魚的世界裡,也存在一種稱為「子宮內相食」(intrauterine cannibalism)的現象,最先孵化的幼鯊會在母體內吃掉其他未孵化的卵或者是其他較晚孵化的幼鯊。這種行為是一種自然選擇機制,允許最強健的幼鯊能夠生存下來,從而擁有更多的資源。

在人類世界裡也有類似的情形,兄弟姐妹經常會爭吵,小時後是玩具、食物、爸媽的關注,長大後對於誰要照顧父母、家產等,只是表面事件換了,背後的原因還是互相競爭。

兩性的戰爭

多生了男孩真浪費

性細胞 配子 gamete,雌性的性細胞比較大而且少,雄性的性細胞多但比較小,以人類來說就像精子與卵子,男性可以在幾天內產生數百萬個精子,女性一個月就一個卵子,對物種而言雄性比較可以犧牲、雌性比較有價值,從對物種有利的觀點來看,只需要一定數量的雄性就可以提供足夠的精子,有大量過剩的雌性也沒關係,因為對繁衍有利。

為什麼喜歡生男生

從基因的觀點來看,生出兒子的人,以後就有機會擁有許多孫子,但生女兒的人,只會確保有一定數數量的孫子,所以想生兒子的基因會越變越多,在亞洲傳統觀念來說,也是喜歡生男生,因為有些傳統觀念是,男生要傳宗接代、工作養家、女生嫁出去就是別人家的女兒了,不過近幾年這個觀念開始被打破,女性在各領域上的能力漸漸被肯定,台灣甚至還出現女性總統。

被剝削的母親與不忠的父親

從基因的角度,無論男女都希望有更多的子女,不過養育子女需要花費各種資源,時間、精力等,要是想擁有更多子女,就會想辦法讓伴侶的投資超過雙方要平均分擔的部分,但雌性很難達成,因為一開始雌性就付出的更多,從懷孕、生產、用母乳哺育孩子,所花費的時間與精力遠大於雄性。

在許多生物例子中,父親要努力工作而且忠實的照顧小孩,即使如此,從基因的角度來看,因為想擁有更多的子女,有可能會離開配偶去尋找其他雌性,所以大部分聽到的拋棄行為,都是父親遺棄母親居多。

當然在演化的角度還是有例外,比如鶴類,一對雄性和雌性鶴會在一生中形成穩定的配對關係,這種關係通常是長期且專一的,這對鶴伴侶會一起生活,共同進行築巢、孵卵和撫育後代,但像獅子和一些猴類,一個雄性通常會與多個雌性繁殖。

為何需要交往期

從雄性的角度,一段長時間的交往期,能讓雌性不跟任何雄性接觸,也可以觀察雌性是否懷有其他雄性的孩子,避免把心力與資源花在不是自己的孩子身上,那雌性為什麼需要交往期?因為雌性身上擁有卵,這個生育後代非常關鍵且貴重的資源,為了避免被雄性拋棄自己,會需要矜持一段時間,任何一個沒有耐心等到雌性點頭的雄性都會被汰除掉。

想要妻子、先有房子

要求未來的配偶建立一個窩,是雌性拴住雄性的有效方法,只要讓雄性付出的越多,理論上會讓雄性逃走的可能性降低,也確保後代有資源可以活下去,這樣的模式也是想讓雄性投資自己,許多鳥類在求偶過程中,雌性會要求雄性餵食自己,這被視為一種求偶行為,這種行為不僅可以測試雄鳥的照顧能力,也是雄鳥展示自己健康和資源豐富的方式。

像燕子在求偶時,雄鳥會捕捉昆蟲,然後飛到雌鳥身邊餵食,好讓自己可以產出大量的卵,螳螂就更殘忍了,在交配過程中或交配後,雌螳螂可能會攻擊並吃掉雄螳螂,雄螳螂就是一個營養來源來支持卵子的發育。

男性氣概

從基因的角度看,怎樣的雄性算是好的?答案是求生能力,許多雌性在挑選伴侶的時候,都會下意識判斷這位雄性的生存能力,其中一個對策是找稍微年長的雄性,因為不管他有什麼缺點,至少確定他能活下來,當然這個雄性可能是沒有冒險生育後代才活了下來,這也可能說明了,為什麼現代社會有許多老少配的情況,背後的運作原理可能是為了資源與求生能力。

男性除了還有很多證明自己的方法,例如強壯的肌肉,意味著健康跟好身材,凸顯狩獵的能力,長腿代表跑得快,躲避狩獵者增加存活率的能力,這些基因都對後代有利,這些也可能是雌性考慮的因素,母親能為兒子做的,就是把他培養成受歡迎的雄性,這樣他就能有更大的機率擁有許多子孫,確保基因能延續。

你幫我搔癢、我幫你抓背

團隊的好處

一隻自私的動物,如果加入群體,代表從群居生活中得到好處大於自己的付出,像是一群狼出去狩獵,雖然要分食,但總比獨自追捕獵物要容易得多,鳥類會呈現人字型飛翔,也是由前方帶頭的鳥承受風阻產生氣流,讓後面的同伴可以輕鬆點,群體內的鳥會輪流頂替帶頭的這個位置,這跟人類在團體自行車隊的方式雷同,最前方的破風者就是要幫後面的同伴開路、降低風阻保留體力,好讓夥伴在最後的關頭能全力衝刺,這同時是為了團隊,也是為了自己。

報馬仔與群居者

比如一群鳥正覓食,突然某一隻鳥看見老鷹飛過,這時候他可以選擇自己躲起來或飛走,但是其他的同伴可能會被老鷹發現,老鷹還是會過來攻擊鳥群,如果發現老鷹的這隻鳥自己離開,就會變成孤鳥一隻,變成洛單者被老鷹攻擊的機率也會變高,間接顯示離群是一種自殺行為。

以人類社會來說,就像學生時期在班上,同學吵成一片,有人忽然看到老師從走廊走過來,就會大喊老師來了,讓其他同學安靜下來,這種發出警告的舉動看似很為大家著想,但背後可能是一種自私行為,在警告同伴危險的同時,另一方面也是在說,你們不要害我也一起遭殃啊。

互利才能共生

互利共生的關係在動物、植物界非常普遍,像是小丑魚跟海葵,小丑魚利用海葵的觸手來保護自己免受掠食者的威脅,海葵的觸手含有稱為刺細胞(nematocysts)的結構,這些刺細胞可以發射帶有毒素的小型針狀物,用來捕獲獵物或者防禦掠食者,當獵物或威脅接觸到這些觸手時,刺細胞會迅速發射,釋放毒素並使對方麻痹或受傷。

小丑魚身上有一層特殊的粘液,這層粘液能夠防止海葵的刺細胞被觸發,有些研究表明小丑魚可能透過某種方式逐漸適應海葵的毒素,從而在與海葵的互動中獲得免疫,而海葵則從小丑魚排泄物中獲得養分。

蜜蜂和蝴蝶會被花朵吸引,想採集花蜜和花粉,花蜜是這些昆蟲重要的食物來源,而花粉則提供蛋白質等營養物質,當蜜蜂或蝴蝶從一朵花移動到另一朵花時,它們會不經意地將花粉從一朵花的雄蕊帶到另一朵花的雌蕊上,這個過程稱為授粉。

授粉對於植物的繁殖非常重要,授粉後的花朵可以進行受精,進而產生種子和果實,對於許多植物來說,沒有昆蟲的授粉,它們就無法成功生產果實或繁衍後代,人類能吃到這麼多蔬果,也是受益於蜜蜂跟蝴蝶,所以有些農業人家也會自己養蜂。

自私的瀰

文化使人不尋常

文化的傳遞類似基因的傳遞,就像我們的語言,就算都是說中文,每個世代的用詞、流行語都會不斷改變,各國之間的服裝、食物、民族性等,影響的程度更顯而易見,所有的生命都是由複製這個本質繁衍演化出來,基因、DNA的特別之處來自他是複製者,所有的生物活著、爭奪資源、繁衍後代都是為了讓基因延續。

新的複製者、瀰

瀰是一種信念的傳播方式,像是旋律、觀念、流行趨勢,瀰的傳播不像基因的複製需要靠精子與卵子,而是直接由一個身體跳到另一個身體,瀰繁衍的方式是經過模仿的過程,像是老師會計算數學,再將數學傳達給學生,學生模仿學習老師的知識,直接從一個頭腦傳到另一個頭腦。

在腦袋種下一個有繁殖力的瀰,等於把一個觀念生在腦子裡,把其他人的腦變成散播瀰的工具,像是禮節和禁忌,進到廟宇不能踩底下的柱子要跨過去,不能用紅色的筆寫自己的名字,也有些偏見和刻板印象,女性要三從四德,男性要賺錢養家,追求成功和認同等等,說難聽點就是洗腦。

這些事沒有明確的規範或定義,但卻在口耳相傳之間,變成一種潛規則,好像大家都覺得要這樣,等收到這種觀念的人多起來,就變成了人類的集體潛意識,所以才會說,你每天用什麼感染別人。

神如何複製自己

神的瀰存活價值來自大量的心理需求,對於人心深處難以處理的問題,提供了表面上令人鼓舞的答案,彷彿有個永遠可以依靠的肩膀,好來對抗我們的不滿足,我個人的感覺是,神只存在自己的內在,也是一種狀態,像金鋼經說的:若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不得見如來,所以向外祈求神的顯現,看到的都是內在不安的投射,也就是幻象,只有向內探索,達到內心的平靜與祥和,才有機會體會到神性,不過本書的作者完全不信神。

永不回頭的模仿

基因的傳承持續超過30億年,人類也因此誕生了頭腦,但不是所有基因都能完整的傳承下去,瀰也是一樣,就像科學論文,被傳承的次數可以用被引用的次數來計算,但沒辦法保證他會延續多久。

就像前面提到的,基因會因為演化而被汰舊換新,那科學也是一樣,儘管現在信以為真的理論,在某天可能被新的發現推翻,所有的一切都是演化的過程,瀰的傳播時間也會因為各種因素而不同,像是我腦中記著一段好聽的旋律,這段旋律最多只能存在到我臨終之前,但如果它被傳唱下去,就可以流傳得更久,瀰的散播的方式有很多種,可能是一首歌、一幅畫、一段文字、一個觀念、每種方式散播的速度、流傳的長短都不同。

被混合的瀰

當我們聽到一件事再傳給下一個人時、多少都會改變它一點點,在轉達的過程中會扭曲原本的意思,加入了自己的看法、原本的看法、他人的看法,並不是完整重複原本的模樣,但這也不是故意的,反而是跟人的理解跟記憶方式有關。

當新的知識吸收進來,我們會自動去做分類與辨識,跟以往的經驗做連結,加深印象,我們所以為的內化,更像是一種認知碰撞,不斷修正與改寫的過程,加上網路、媒體的發達,傳播的工具變得更多樣,瀰已經轉化為各種載體,像是歌曲、旋律、文章、文字、影像等,雖然以前這些就存在了,但網路讓它傳遞的速度快了1000倍。

瀰才是不朽者

當我們離開世界後能留下來的事只有兩種 ,瀰和基因,從生物的角度來看,我們就是基因的機器,用來傳遞基因而被製造出來,不過每經過一代我們的基因都會只剩一半傳給下一代,不用多久血緣就會淡去。

但如果傳遞的是瀰,假設是一首熱門的旋律,這樣無論你死去多久,即便不是所有人都記得你,這段旋律都還是會傳遞下去,就像在台灣,可能有許多人不認識貝多芬,但只要聽到給愛麗絲這段旋律,就知道垃圾車來了,要去倒垃圾,這也是一種瀰傳遞後的結果。

好人還是會出頭

賽局理論中的「囚犯困境」是一個很知名的範例,用來說明為何個體在決策時即使合作能帶來最佳整體效益,卻可能因追求自身利益最大化而選擇背叛。

想像有兩名犯罪嫌疑人被捕,分別關押在不同的房間,彼此無法交流,檢察官分別向他們提出了同樣的交易,如果一方承認罪行而另一方保持沉默,供認的一方將獲得較輕的刑罰 ( 服刑 1 年 ),而沉默的一方將受到最重的刑罰 ( 服刑 10 年 ),如果兩人都保持沉默,他們都會因為證據不足而受到輕微的刑罰 ( 服刑 2 年 ),但如果兩人都承認罪行,他們將會受到比單方承認更重但比雙方沉默輕的刑罰 ( 服刑 5 年 )。

在這個困境中,合作(即兩人都保持沉默)將導致最佳的集體結果,但個體自利的最優策略是背叛(承認罪行),因為不論對方選擇何種策略,背叛都能帶來較少的刑罰,這導致了一個悖論,儘管合作是對雙方都最有利的,但理性的個體決策卻導致了雙方都選擇了看似對自己有利,但實際上對自己不利的結果。

當一方出了背叛,我能選擇的最好結果也是背叛,因為選擇沈默會承擔最大的風險,儘管你拿到了一次好處,這個遊戲是會持續下去的,不是一局就結束,這一局結束會有下一局,如果連續選擇背叛,對方也會知道你會背叛,於是自己也選擇背叛,變成雙方都是輸家,長久下來,只有互相合作,才會得到好的結果。