【好書推薦】原子習慣,4步驟成為理想中的自己,概念篇 | Atomic Habits

前言

你定下的目標達到了嗎?

在新年的1月1號,不少人都會擬定新年目標,像是規律運動、減肥、學習外語、培養新技能或是想戒掉一些壞習慣,但根據美國自我輔導技術的心理學家 Joseph Luciani 的研究,超過80%的人在1個月過後就不會持續執行目標了,當然,這狀況也發生在我身上…

剛開始想改變的時候都是動力滿滿,但經過幾天、幾週後,事情就變得不那麼有趣,耐心也被慢慢消磨掉,最後就沒有繼續下去,心裡很納悶,明明嘗試要做些改變,為什麼最後又回到原點,是太懶散、不夠積極、沒有耐心,還是方法不對?

於是我開始研究目標設定、時間管理、培養技能相關的內容,蒐集資料的過程中看到原子習慣這本書,書中前言的部分就打破了我對達成目標的思維,改變靠的是小小的累積並持續,而不是瞬間的轉換,也不是單純靠意志力,本篇內文會分享我從書中讀到的重點與實作後的心得。

書名:原子習慣 Atomic Habits

作者介紹

詹姆斯.克利爾(James Clear),專門研究習慣、決策及如何持續進步的作家與講者,文章被美國各大出版社報導,包含《紐約時報》《時代雜誌》及《創業家雜誌》,每個月有數百萬人造訪他的網站,電子報也有數十萬名訂閱者。

在高中時,克利爾在棒球場上被球棒擊中臉,砸到兩眼之間,導致重傷,甚至陷入昏迷,一年的恢復後,重回球場的過程並不順利,也因此被球隊剔除,讓他深受打擊,畢竟克利爾的父親在聖路易紅雀隊的小聯盟打球,克利爾也夢想有一天能成為職棒選手。

直到上大學後,他決定先從生活習慣開始改善,包含建立良好的睡眠習慣、保持房間整潔、重量訓練等,雖然這些行動很微小,卻讓他有重新掌握生命的感覺,在大四那年,這些習慣終於有了成果,克利爾被選為丹尼森大學的最佳男運動員,讓他相信只要肯堅持努力多年,習慣會像複利一樣,達成你想要的成果。

習慣養成的基本原理

複利效應

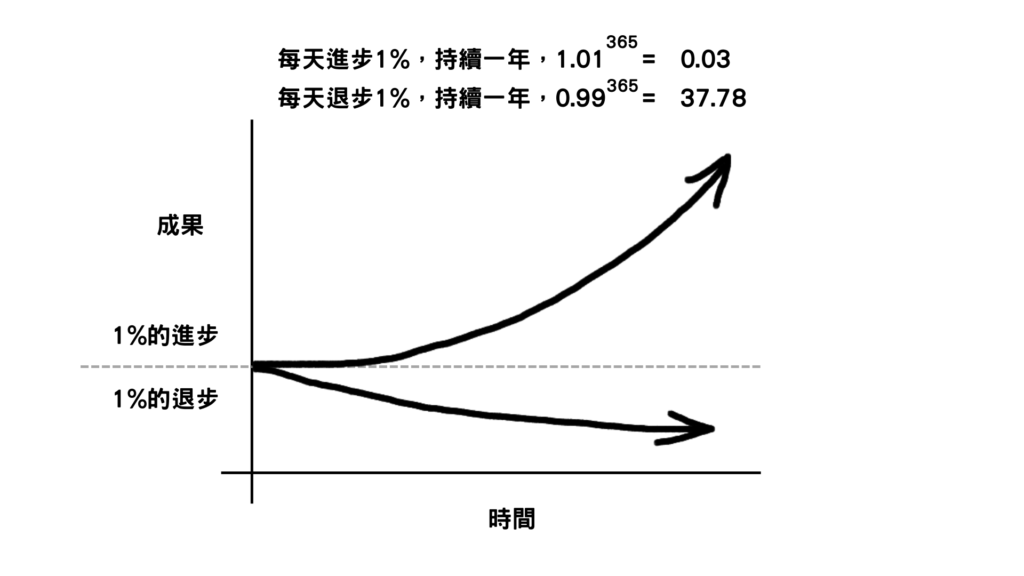

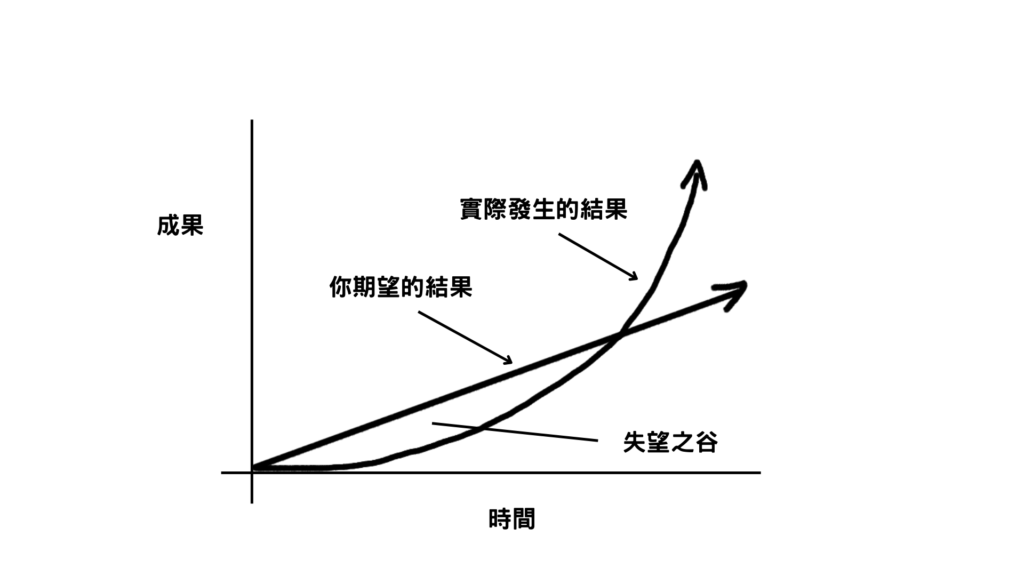

我們很容易高估一個轉變瞬間的重要性,覺得要達到目標就要有巨大的改變,反而很容易低估每天的一些小習慣,但把時間拉長到一年左右,會發現即使每天只有進步0.01%,一整年下來就會成長37倍,相反的每天退步0.01,持續一年,會退化到趨近於0,連維持都說不上,好習慣與壞習慣的差距就是這樣被時間拉大。

如果每天觀察改變的幅度,可能覺得很微小,甚至覺得沒什麼,像是每天吃一包小餅乾,一個月後量體重卻發現怎麼多了2公斤,每天看臉書、Youtube、IG,一周後手機會跳出提示說上週平均使用時間是2小時,整週加起來超過14小時,等於半天的時間都耗在上面,自己看到的時候還會想真的有這麼多嗎 !?

以減重當舉例,想從70公斤瘦到65公斤,這種明顯的差異也要持續運動或改善飲食習慣夠久才可能做到,實際上在前幾週、幾個月可能效果都不明顯,尤其你每天盯著體重機上的數字,發現都沒什麼改變,這期間會出現所謂的失望之谷。

當你仔細觀察,會發現想要的結果都是很短暫的,下次考試要拿幾分,今年想賺多少錢,目標是暫時的、階段性的,但我們大部分時間都花在過程當中,為了得到好成績下課後花了很多時間讀書、寫考題,想要賺更多錢,下班後或假日不斷學習,提升自己,在工作上更努力。

造就成功或失敗的,是執行過程中的系統,是每天的習慣。

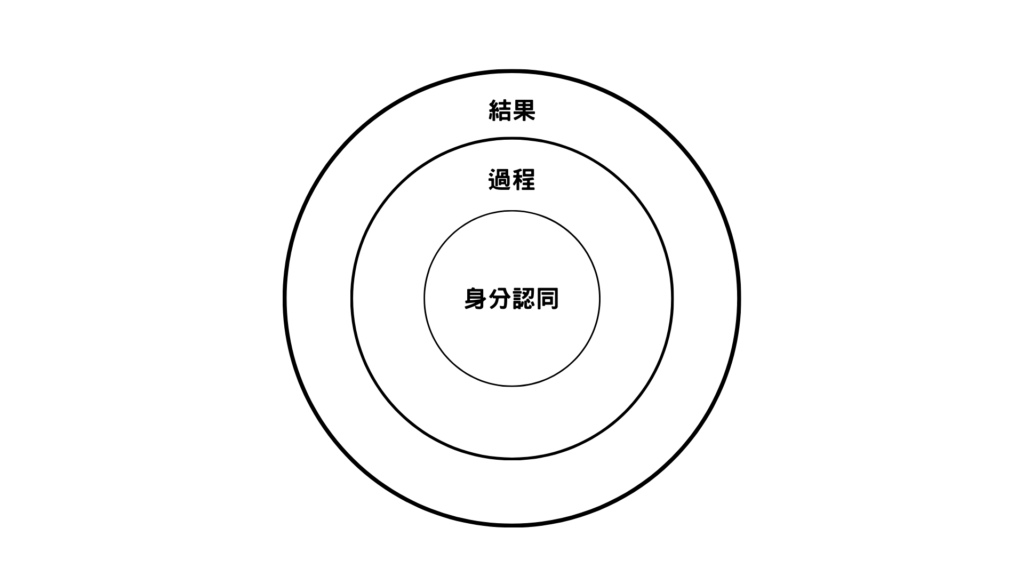

身分認同

行為改變有分成三個層次,結果的改變,過程的改變,身分認同的改變,第一層結果通常是我們設定的目標,第二層過程是我們想培養的好習慣,第三層身分認同是關於你的信念、價值觀,世界觀,對自己或他人的評價,相信的東西。

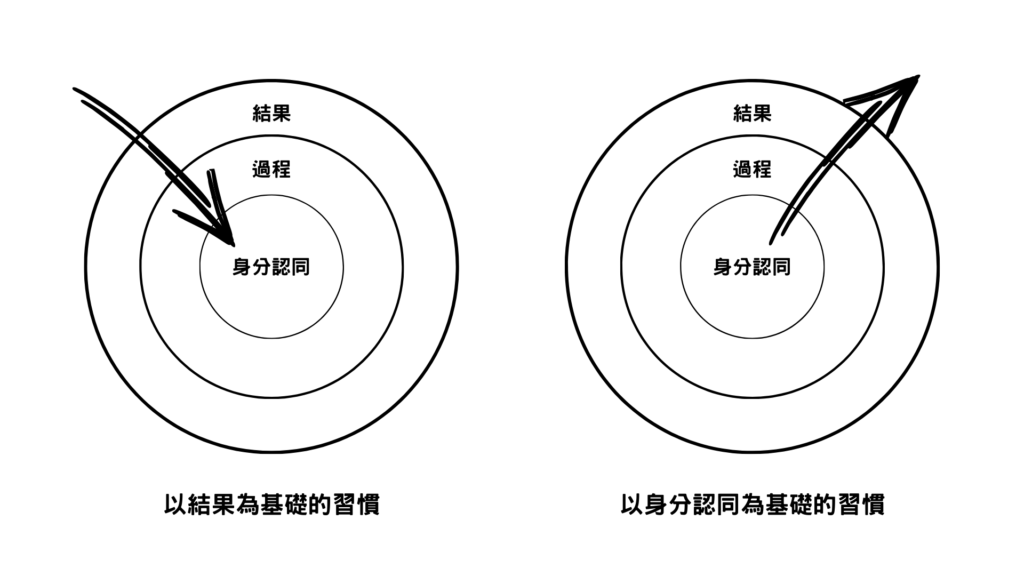

在改變習慣的時候會有些抗拒感,可能是改變的順序不對,大部分人都把重點放在想達成什麼,這沒甚麼問題,只是達成的過程會需要付出跟時間,一旦結果不如意可能就會自我懷疑,沒辦法繼續下去,替代做法是把重點放在自己想成為什麼樣的人,這樣會自然而然地去做相對應的事。

想像兩個拒絕香菸的人,有人邀請去抽菸時,第一個人說 不用了 我正在戒菸 謝謝,聽起來很正常,但代表他心裡認為自己還是吸菸者,只是嘗試改變,第二個人回答 不用了 我不抽菸 謝謝,聽起來是不是不太一樣,用這樣的說法代表他已經相信自己戒掉了,抽菸已經是過去的事情與現在無關。

如果做的行為與身分認同不符是無法持續太久的,那是一種口是心非的感覺,告訴別人我想減肥,可是心裡卻想運動好累,好懶得動喔,我做得到嗎?

真正做到行為改變是身分認同轉變的時候,我們可能會因為受到激勵開始一個新習慣,但能不能維持下去,就要看這個習慣跟你的身分認同是否有關聯。

身分認同只需要兩個步驟

● 決定你想成為的人

● 透過生活中的小勝利來證明自己

先決定你想成為什麼樣的人,這個人能做到什麼,怎麼做才能得到這樣的結果,弄清楚後就可以開始規劃新的習慣,從小處著手,在過程中焦點都要放在要成為什麼樣的人,所以開始這個習慣,這些習慣會提供證據,證據會強化你的身分認同,這樣的循環最終會讓你變成想要成為的人。

● 我想成為作家寫一本書,怎麼做可以寫一本書,每天寫一頁

● 我想成為鋼琴師彈一首曲子,怎麼做能夠彈一首曲子,每天練習一小段

● 我想成為愛運動且健康的人,怎麼做才叫健康,每天運動10分鐘

習慣建立步驟

所謂的習慣,就是重複次數多到可以自動化的行為,只是行成習慣之前都會經歷一段過程,像是生活中遇到新的難題,大腦開始思考解決方法,遭遇失敗、嘗試、換下一個不同的方法,最後終於找到解法,這時候會感覺很棒,開始記下過程,什麼方法沒用,哪些關鍵因素解決了問題,大腦就會開始把流程自動化,下次再遇到類似的情況,我們就會依照過去成功的經驗去處理。

當習慣被建立起來,大腦需要花的力氣就越少,之前需要做判斷的部分,已經自然而然的處理掉了,到這個時候,其實就不太會排斥,我們每天的注意力很有限,大腦的工作就是盡可能的降低精力耗損,所以它喜歡輕鬆的事。

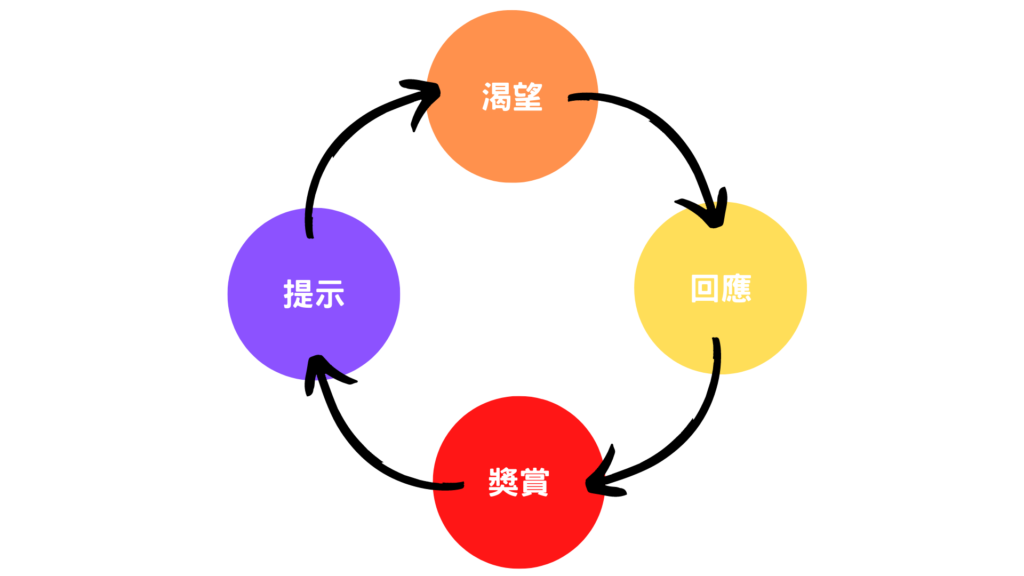

建立習慣的流程可以分為四個步驟,提示、渴望、回應、獎賞,這四個步驟可以讓我們了解習慣是什麼,習慣怎麼運作,以及怎麼改善。

提示 就像一個行為的觸發點,肚子餓提醒我們要吃東西,口渴告訴我們該喝水,手機亮起來表示有訊息傳來,生活中充滿各式各樣的提示,吸引我們去做某件事。

渴望 是所有習慣背後的動力,你不是想打開Youtube,其實你想要的是放鬆、娛樂,你不是想要運動,其實你想要的是可以穿自己喜歡的衣服,少了這些對改變的渴望,可能就會沒有動力。

回應 讓我們確實執行相對應的行為,可能會用想的或是實際行動,午餐時間到,腦中開始想要吃哪間餐廳,於是開始上網查有哪些餐廳,最後出發到現場去。

獎賞 接續在回應之後,獎賞是每個習慣的終點,也有可能我們是先看到獎賞才被提示,吃到自己喜歡的食物,覺得很滿足,領到薪水或年終,感覺辛苦這麼久終於有回報。

這四個步驟合在一起,在神經學上被稱作回饋迴路,這樣的循環也被稱為習慣迴路,不過要形成迴路的前提是,這項習慣只能在我們能力允許的範圍內。

如果想知道更多養成習慣的細節,請參考原子習慣實踐篇