【好書推薦】原子習慣,4步驟成為理想中的自己,實踐篇 | AtomicHabits

上一篇提到原子習慣的概念,複利效應和身分認同與養成習慣的4個步驟,我依靠這套系統在今年培養了3個新習慣,目前都持續了半年以上,也相信可以維持得更久,這篇內容想更深入解說4個步驟的執行方法與自己實踐原子習慣的心得。

延伸閱讀: 原子習慣,4步驟成為理想中的自己,概念篇

提示 – 讓提示顯而易見

覺察

其實生活中很多行為已經被我們自動化了,起床刷牙洗臉、吃早餐、滑手機、出門上班/上課、中午吃午餐、繼續上班/上課、下班後買晚餐或自己煮、洗澡、休閒活動、刷牙、睡覺,一天的過程大致都是如此,尤其是刷牙、吃飯的行為,幾乎不需要思考,而且很自然,因為已經習慣了。

改變之前要先認清現在的狀況。

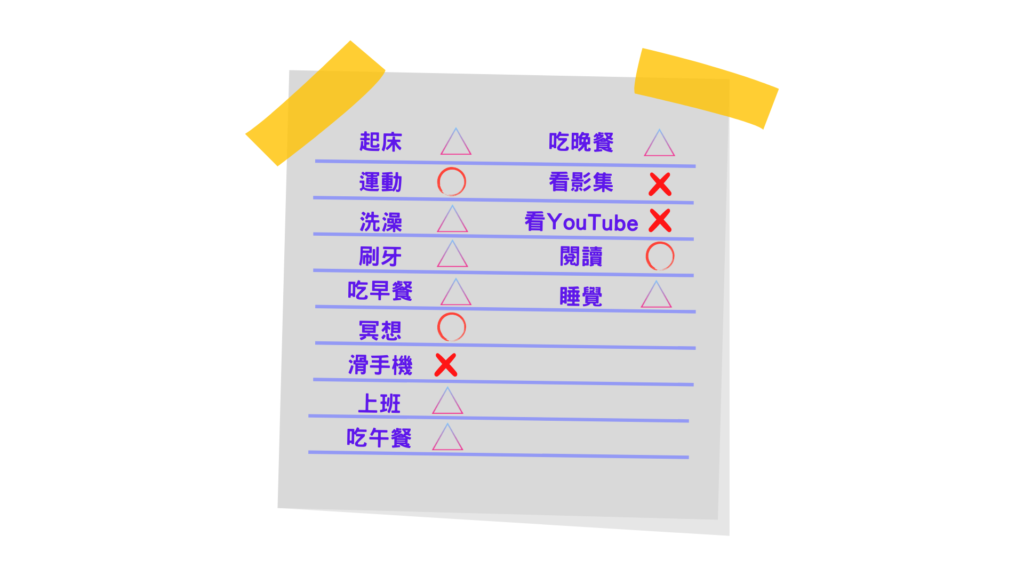

覺察的過程有點像在檢視自己時間都花去哪裡,目前日子是怎麼過的,我用的方式是每天做記錄,不是像申論題那種攏長的敘述,用條列式先列出明天要做的事情,完成的事項就打勾,晚上睡覺前再來回顧,事情可能會新增或刪減,持續一段時間後確實能看到自己做了哪些事或沒做哪些事。

寫完整天的行為後,可以評估看看,這是好習慣還是壞習慣? 好習慣在旁邊打O,壞習慣打X日常作息打▲,最後思考,這些習慣能讓我變成我想成為的那種人嗎? 或是我想成為的那種人他們通常會做什麼?

如何開始新習慣

做完紀錄後可以開始為新習慣安排時間,假設我想成為作家,那可能需要每天練習寫文章,剛開始先設定每天書寫20分鐘,把時間安排在吃完晚飯、洗澡過後,在休閒活動之前,這樣就把我想建立的新習慣放到行程表內。

讓想要的行為跟每天已經在做的事情綁在一起。

這個方法叫做習慣堆疊,先找出目前的每日習慣,接著把新習慣堆疊上去,這麼做的好處很多,事先規劃好並寫下來要做什麼,可以提醒自己不要忘記,加上把行為執行的時間放在每天都會發生的過程中,抗拒感會小很多。

不過這方法還是有個缺點,就是需要找出不容易被干擾的時間,執行新的習慣。

環境與自制力

原先以為沒辦法堅持新習慣是因為決心或意志力不夠,後來發現環境的影響可能才是主因,拿日記來舉例,剛開始想寫日記的時候會刻意把日記簿放在桌上,這樣我每天看到的時候會想起要做紀錄,但有幾次不經意地在日記簿上面放了資料夾或書本把它蓋住,結果那幾天真的忘了寫。

研究顯示每個人隨時都在接收數以萬計的情報,這些資訊其中有9成來自視覺,也就是說想建立新的習慣時,可以把跟習慣有關係的物品加到生活環境中,想閱讀就擺書放在桌上,想運動就把運動服放在床邊,讓周遭充滿明顯的視覺提示,更容易提醒我們要去執行新習慣。

所謂的自律者或維持良好習慣的人,其實自制力都跟你我沒有什麼不同,大家的意志力都有極限,時間一拉長都會疲乏,能夠持續的訣竅是優化所在的環境,比起一直記住明天要去跑步,不如先把運動鞋放在門口,當提示出現,會呼應你去行動,就不需要靠意志力了。

渴望 – 讓習慣有吸引力

大腦的回饋機制

人的大腦內有一種神經傳導物質叫多巴胺,多巴胺的產生會讓我們感覺幸福、有動力、提升專注力、記憶力,多巴胺的回饋系統是養成習慣的關鍵,而且多巴胺不是只在體驗當下會分泌,預期想要的結果時也會。

想像下週末要出國旅遊,等待的這段時間應該會一直遐想出去玩的過程,規劃去哪些景點,吃什麼美食,每天都在期待出發的那一天,甚至還會興奮到睡不著,當你有類似的感受,代表多巴胺濃度因為期待而提升,多巴胺增加,你的行為動機會更強烈。

運用回饋機制幫助建立習慣的方式叫做誘惑綑綁,藉由把想要的行為跟需要的行為配對,讓你自然而然地去養成習慣,像最近我透過美劇學英文,誘惑就是想知道後續劇情的發展,同時綑綁著學英文這件事,先用英文字幕嘗試了解劇情,看第二遍的時候再開啟中文字幕,最後練習不用字幕,這麼做可以讓學英文的動力比讀教科書更強。

家人與朋友的影響

我們最早的習慣可能是模仿來的而不是刻意培養,從小開始接觸最頻繁的人就是家人,幼齡時期模仿爸媽說話,不會綁鞋帶也是家人教,直到上學才開始認識其他人,也會慢慢發現周圍的朋友其實多少都有些共通點才會聚在一起。

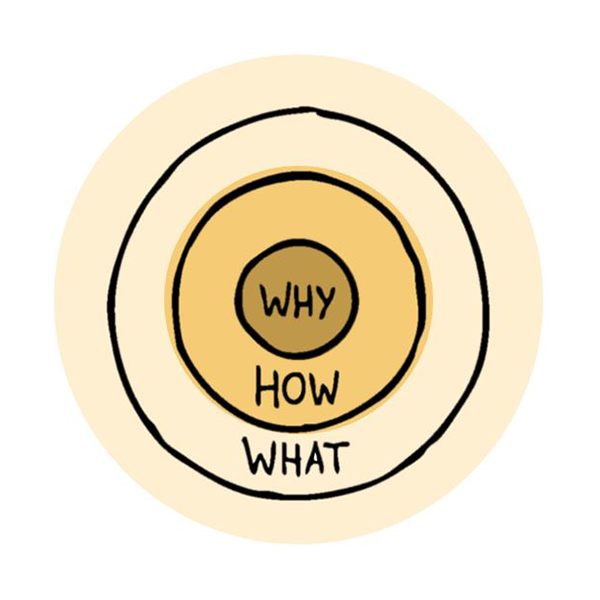

在生活中我們最常模仿的人有三種

親近的人

我們處理事情的方式跟基礎價值觀可能來自家庭,興趣、嗜好可能就是身邊的朋友,像大學的時候會住宿,如果整間寢室很認真學習,那你的成績可能會不錯,假如室友都很愛玩、愛冒險,那你應該會知道許多活動、景點。

大多數的人

人類是群居的動物,我們會想融入群體,就算到高科技的現代也是一樣,只是轉變成社群的方式,像FB興趣社團,還有一些普世觀念,考試成績該拿幾分,做什麼工作才有前途,幾歲應該結婚生子,成家立業。

有利的人

人都是有比較心態的,會想追求權力、金錢、地位等,畢竟擁有較多資源,生活壓力就可以低點,我們期望得到別人的認可或讚賞,同時也羨慕、追隨擁有自己理想生活的對象,接著會想跟對方學習,希望有天也能跟對方一樣。

根據羊群效應的解釋,我們經常在不自覺的狀況下模仿身邊人的行為,無論好壞都是,想透過群體建立好習慣,最好讓身邊充滿你想要達成那像習慣的人,一起成長,喜歡烘培就去參加烘培教室活動,想運動健身,去健身房或運動中心逛逛是不錯的選擇。

回應 – 讓行動輕而易舉

從重複開始,而非完美

通常想建立新習慣的時候,都會設計一個很完美的計劃表,接著才開始行動,思考與規劃雖然重要,但實際產生結果的是行動,為了想寫一篇文章規劃了20多種描述方法跟結構,只是真正讓文章產出的是坐下來開始動手,一字一句的累積。

習慣養成的過程,是透過不斷重複,直到完全熟悉流程,變成不用思考就能自動執行,但要持續多久才能自動化? 以每天閱讀30分鐘來說我個人大約花了1個月養成,每天運動30分花了3個月養成,所以時間這可能要取決於培養習慣的難度。

習慣養成也跟執行的頻率有關,而不是每次執行的時間長度,重點是每天,不是一次持續多久。

最小努力原則

人一天的專注力有限,做完一件事就會慢慢下降,就連思考午餐要吃什麼都是很傷神的,大腦的功用就是盡可能幫忙省力,所以事情越複雜,我們越抗拒,在執行習慣的初期,最好把難度先降低。

剛開始每天都要閱讀30分鐘,可能用想的就很累,但如果調整成10分鐘會容易很多,再不行就每天讀一頁,夠簡單了吧,等適應一陣子後再把時間拉長,透過每個階段的調整,心裡就不會太排斥。

獎賞 – 讓獎賞令人滿足

行為改變原理

你知道人類一開始是不刷牙的嗎? 這個習慣進入我們的生活是因為一位商人,他想推廣刷牙這件事與牙膏這個商品,所以他就說 這是能讓您用來美白牙齒,保持清新的方法,還會有淡淡的香味,讓人覺得放鬆。

到今天為止,刷牙已經是每天都會進行的習慣,除了健康因素外,刷牙的過程讓人覺得享受,牙齒變乾淨、嘴巴的氣味變好,我們會想重複行為是因為它的獎勵是立即的,最理想的狀況是讓習慣本身就帶有獎賞,累積這些好的感受,就能持續下去。

如何每天維持好習慣

想規劃新習慣其實是我們想要獲得改變,會想要看到改變後的成果或是進步的跡象,由於人類是視覺的動物,最直接的方式是定期紀錄與回顧,這個方法叫做習慣追蹤,類似寫日記,除了記錄習慣,看看自己時間花去哪邊其實還蠻有趣的。

習慣追蹤可以提供進步的證據,拿一個日曆本或自製集點卡,每次完成習慣就做個記號,看著記號慢慢增加會有種成就感,知道自己正在進步會更有動力,當然也會有預料之外的事情中斷這個過程,生病、加班、家務,這時候我就會調整習慣變成2分鐘版本,就像閱讀從30分鐘改成讀一頁,非必要就不中斷,就算真的忘記,也提醒自己不要連續錯過2次。